PCB 布局

经过前面的学习,我们已经绘制完流水灯电路的原理图部分了,这节课我们来进行 PCB 界面的操作。

打开项目中的 PCB 文件,由于我们还没有对该文件进行任何操作,原理图中的数据还没有更新到 PCB 页面中,因此,当前页面中不包含任何内容。

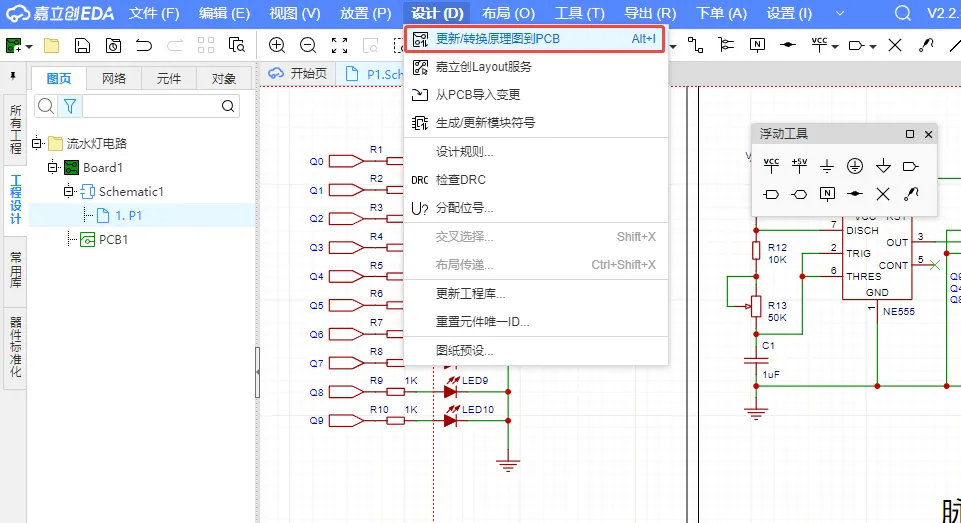

打开原理图页面,选择顶部的 设计 选项中的 更新/转换原理图到 PCB,快捷键是 Alt+I,即可跳转到 PCB 见面

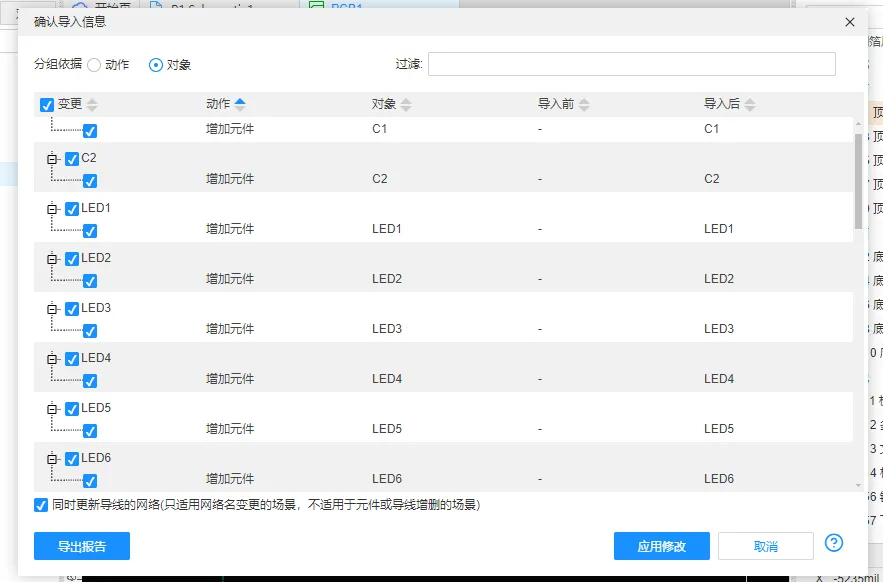

这里,它会弹出一个 确认导入信息 的对话框,点击 确定应用修改,这样,对应的元件封装就更新到 PCB 页面中了,软件会把这些封装任意排列在画布上。

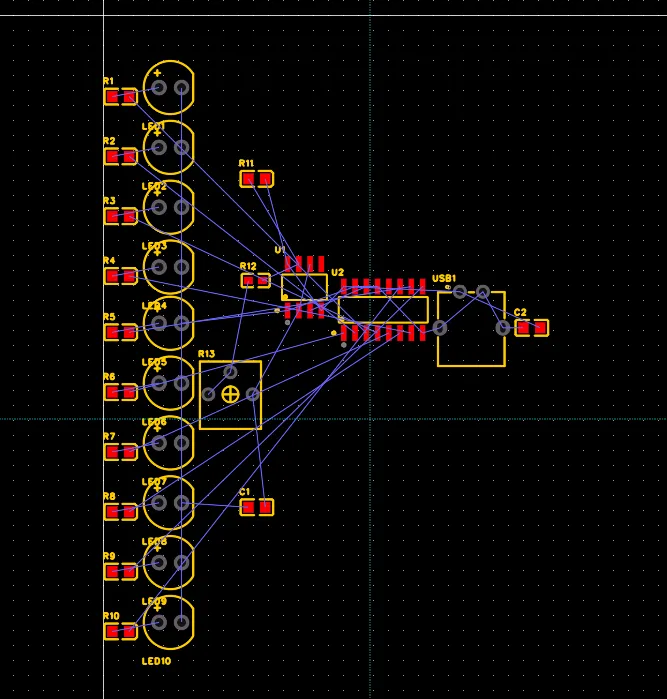

现在页面上显示的元器件封装大家应该已经很熟悉了,因为都是我们自己绘制的。

上图中,元件封装的引脚之间有一条蓝线,这条直线通常被称为 飞线 或 预拉线,用于表示各个元件引脚之间的电气连接关系,显示了原理图中定义的网络连接,让设计者清楚地知道哪些引脚需要通过布线来实现实际连接,帮助在 PCB 布局布线阶段确定线路的走向和连接方式。

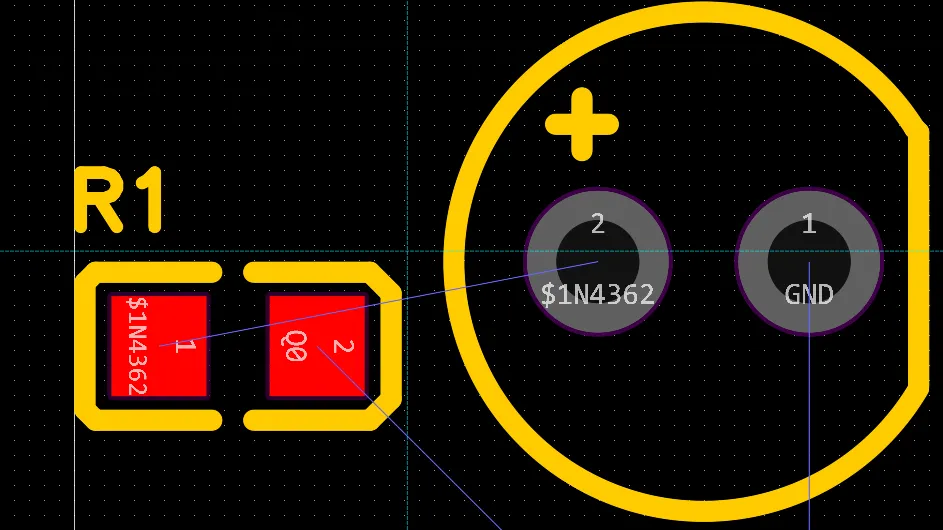

飞线两端连接的引脚则表示这些引脚处于同一网络,在原理图中通过网络标签建立连接关系的引脚,在 PCB 中会显示出网络标签名;在原理图中直接建立连接关系的引脚,在 PCB 中则会被软件随机生成一个网络名,如下图:

由于电阻 R1 与 LED1 的阳极在原理图中直接相连,因此,在预拉线的两侧显示的网络名为 $1N4362,而 R1 的另一侧与 CD4017 的 3 号引脚通过 Q0 网络标签建立连接,因此,在预拉线的两侧显示的网络名为 Q0。

绘制板框

在进行 PCB 元件布局之前,我们需要先绘制板框。电路的板框用于确定电路板的形状和大小,一般应综合考虑成本、实际装机需要等多方面因素来确定。下面就介绍电路板板框是如何绘制的。

首先,绘制板框时,需要先将单位换成公制单位 mm,软件顶部工具栏中,把单位从 mil 换成 mm 即可,快捷键是 Q。

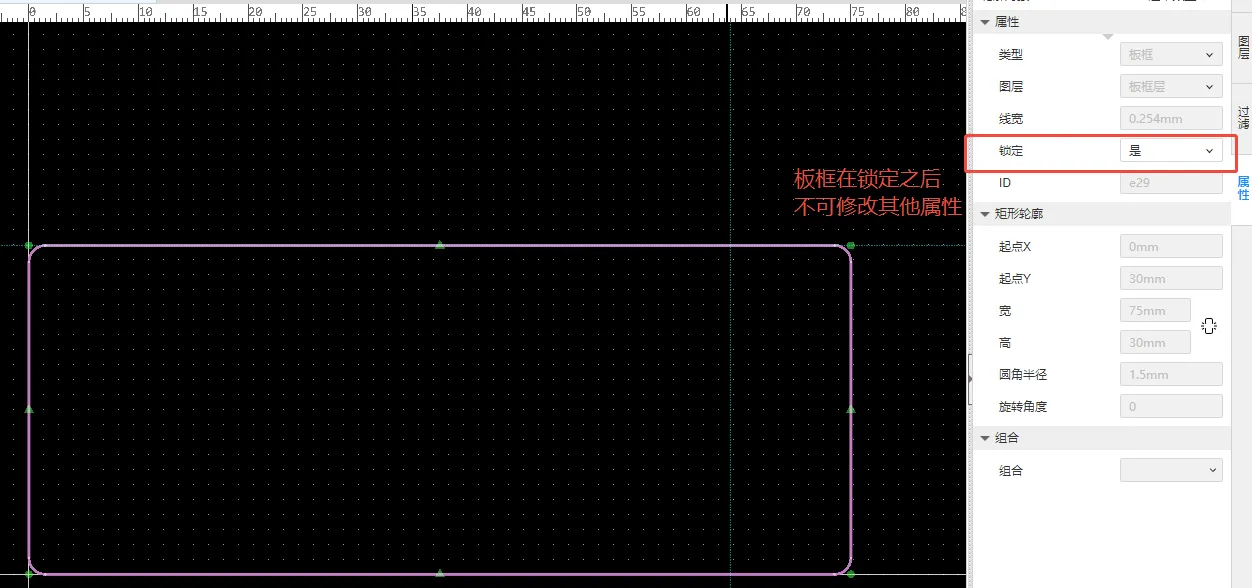

接着,使用 板框 命令即可进入绘制电路板板框模式,绘制所需要的板框图形,在右侧的属性栏中可以设置板框的属性,由于板框在绘制完成之后是不需要移动的,因此,我们还可以给他锁定。

PCB 基本布局规则

由于当前的 PCB 元件摆放的太随意,因此,我们还需要对元件封装重新布局,合理的 PCB 布局是十分重要的,不仅影响 PCB 的美观,还影响我们后期走线的难易程度以及工整性,

下面是 PCB 布局的基本规则:

- 元器件尽量单面放置,为了降低加工的成本。

- 电气连接关系密切的元器件最好放置在一起,这就是

模块化布局的思想。 - 合理安排接口元器件的位置和方向。一般来说,作为电路板和外界(电源、信号线)连接的连接器元器件,通常布置在电路板的边缘,如串口和并口。如果放置在电路板的中央,显然不利于接线,也有可能因为其他元器件的阻碍而无法连接。另外在放置接口时要注意接口的方向,使得连接线可以顺利地引出,远离电路板。接口类元器件和其他元器件距离稍微远一些,以方便焊接,接口放置完毕后,应当利用接口元器件的丝印清晰地标明接口的种类;对于电源类接口,应当标明电压等级,防止因接线错误导致电路板烧毁。

- 高压元器件和低压元器件之间最好要有较宽的距离。一般的原则为每 100V 距离 1 毫米,也就是说不要将电压等级相差很大的元器件摆放在一起,这样既有利于电气绝缘,对信号的隔离和抗干扰也有很大好处。

- 对于易产生电噪声的元器件,例如:时钟电路和晶振等高频率器件,在放置的时候应当尽量把它们放置在靠近 CPU 的时钟输入端。大电流网络和开关信号(数字信号)网络也容易产生噪声,在布局的时候这些元器件或模块也应该远离逻辑控制电路和存储电路等高速信号电路,如果可能的话,尽量将控制部分与功率板部分单独制板,利用接口来连接,以提高电路板整体的抗干扰能力和工作可靠性。

- 去耦电容和滤波电容尽量放置在电源的出口以及芯片的入口处。去耦电容和滤波电容的布置是改善电路板电源质量,提高抗干扰能力的一项重要措施。如果电路板上使用的是贴片电容,应该将贴片电容紧靠元器件的电源引脚。对于电源转换芯片,或者电源输入端,最好是布置一个10μF或者更大的电容,以进一步改善电源质量。

- 发热量大的元器件要远离对热较敏感的元器件,如半导体器件温度每变化 10 度,电流会增大一倍,电解电容温度过高会提前漏液损坏,发热量较大的元器件可以加大焊盘铜箔,如果还不满足要求,可以在铜箔上开窗,加锡处理,如果任然满足不了要求,必须安装散热片。

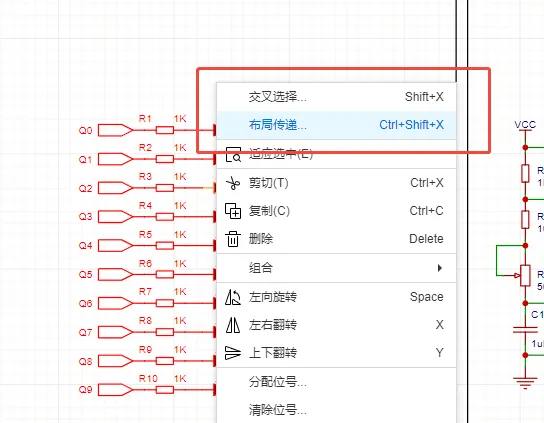

如果我们想要实现模块化布局,就可以先打开原理图,框选任意一个模块的电路,右击选择 交叉选择 或者 布局传递,即可跳转到 PCB 页面并选中与符号对应的元件封装,反之,我们可以在 PCB 页面通过 交叉选择,跳转到原理图并选中元件封装对应的符号

我们也可以在顶部 设计 选项中,选中

PCB 基本布线规则

元器件之间走线间距设置原则:不同网络之间的间距由电气绝缘、制作工艺和焊盘间距、信号串扰,等因素决定的。

电气绝缘:导线间距越大,绝缘越高,如果两个元器件或网络之间的电压差较大,就需要考虑电气绝缘问题。一般环境中的间隙安全电压为 200V/mm,也就是 5.08V/mil。所以当同一块电路板上既有高压电路又有低压电路时,就需要特别注意足够的安全间距。制作工艺:间距的设置还要考虑到生产厂家的生产能力,过小的间距会导致 PCB 板厂良品率过低,甚至无法加工焊盘间距:例如一个芯片元件的引脚间距是 8mil,则该芯片的导线安全间距就不能设置为 10mil,设计人员需要给该芯片单独设置一个 8mil 以下的设计规则。信号串扰:由于导线在传输电流时会不断发出电磁波,电磁波的能量过强会影响周围的导线中传输的信号,为了减小导线之间的串扰,一般在高速信号线导线间距要 ≥3 倍线宽,3 倍线宽是经大量测试验证得到的经验值,指的是线中心至线中心满足 3 倍线宽。

线路走线拐角形式的选择:为了让电路板便于制造和美观,在设计时需要设置线路的拐角模式,可以选择 45°、90°和圆弧。一般不建议采用尖锐的拐角,最好采用圆弧过渡或 45°过渡,避免采用 90°或者更加尖锐的拐角过渡,因为高速数字信号(速度超过500Mhz的数字信号)在遇到尖锐的拐角时,会形成寄生电感效应、寄生电容效应,会导致高速数字信号波形变差。

PCB走线宽度的确定方法。走线宽度是由导线流过的电流大小和抗干扰等因素决定的,流过电流越大,则走线应该越宽。一般电源线与地线就应该比信号线宽。为了保证地电位以及电源的稳定(受电流大小变化会有影响),地线与电源线应该较宽(30mil以上)。为了保证导线的抗剥离强度和工作可靠性,在板面积和密度允许的情况下,应该尽可能用更宽的导线。

印制导线的抗干扰和电磁屏蔽。导线上的干扰主要有导线之间引入的干扰、电源线引入的干扰和信号线之间的串扰等,合理安排和布置走线及接地方式可以有效减少干扰源,使设计出的电路板具备更好的电磁兼容性能(EMC)。对于高频或者其他一些重要的信号线,例如时钟信号线,一方面其走线要尽量宽,另一方面可以采取包地的形式使其与周围的信号线隔离起来(就是用一条封闭的地线将信号线“包裹”起来,相当于加一层接地屏蔽层)。对于模拟地和数字地要分开布线,不能混用。如果需要最后将模拟地和数字地统一为一个电位,则通常应该采用单点接地的方式,也就是只选取一点将模拟地和数字地连接起来,防止构成地线环路,造成地电位偏移。数字信号板,完成布线后,应在顶层和底层没有导线的地方敷以大面积的接地铜膜,也称为敷铜,用以有效减小地线阻抗,从而削弱地线中的高频信号,同时大面积的接地可以对电磁干扰起抑制作用。低频模拟信号板可以不敷铜

过孔的数量:信号线中的一个过孔会带来大约 10pF 的寄生电容,对于高速电路来说尤其有害;所以在布线时,信号线应尽可能减少过孔的数量。但是地线的过孔对于信号的电磁屏蔽来说是有益的,所以针对地网络可以多增加一些过孔,但是,过多的过孔也会降低电路板的机械强度。

以上就是 PCB 板布局和布线的一般原则,但在实际操作中,元器件的布局和布线仍然是一项很灵活的工作,元器件的布局方式和连线方式并不唯一,布局布线的结果很大程度上还是取决于设计人员的经验和思路。可以说,没有一个标准可以评判布局和布线方案的对与错,只能比较相对的优和劣。所以以上布局和布线原则仅作为设计参考,实践才是评判优劣的唯一标准。